مفاهيم سياسية: الدولة الفاشلة

الإعداد العلمي: فيصل براء متين المرعشي – Faisal Baraa Matin Al Marashi – الموسوعة السياسية

يُمَثِّل مدى قدرة الدولة على الوفاء بوظائفها اهتماماً أكاديمياً وسياسياً كبيراً، ويَرجِع بالأساس إلى ما تُشكلهُ الدولة من فاعل محوري في إدارة العلاقات الدولية، حتى مع ظهور منافسين جدد لها من الفاعلين الدولييِّن من غير الدول. فمن أهم وظائف السلطة السياسية وواجباتها؛ توفير السلع السياسية لمواطنيها (كتنظيم الحقوق والحريات المدنية، العناية الصحية والطبية، توفير بنى تحتية ذات كفاءة عالية، توفير نظام مؤسساتي إقتصادي ناجح يستطيع المواطنون من خلاله أن يسعوا إلى تحقيق أهدافهم ومشاريعهم؛ ولعل تحقيق الأمن والأمان في قمة هرم تراتبيّة السلع السياسية، الذي يضمن توفير والتمتّع بالسلع الأُخرى).

إلا أنَّ زيادة حدّة صراعات القوى الكبرى في النظام الدولي على استقطاب الدول، في محاولة من أحد أطراف الصراع الدولي لللإمساك بزمام الأمور في التعامل مع الوحدات الصغيرة والمتوسطة، والإستفادة من الخلل في موازين القوى الدولية لمصلحتها من جانب، وتقصير حكومات بعض الدول وانتشار الفساد وسوء الإدارة من جانب آخر، جعل بعض الدول تنهار وتفقد السيطرة على الحكم، ليحكمها بعد ذلك ملشيات مسلحة أو ماشابه من أمراء الحروب مُخلفين من ورائها معاناة ؛إنسانية، سياسية، إقتصادية، ثقافية، أمنيّة كبيرة، الأمر الذي وَلَّدَ الرغبة لدى الباحثين في البحث عن مفهوم ومُسبّبات فشل الدول.

مفهوم وتعريف الدولة الفاشلة

يُعْتَبَرْ مفهوم الدولة الفاشلة كظاهرة قديم الوجود، فهي صفة تلازم الدول التي تعجز عن القيام بوظائفها عامة، أمّا مصطلح الدولة الفاشلة؛ فقد بدأت أدبيّات السياسية تتناوله في أوائل التسعينيات من القرن العشرين وتحديداً عند بداية انهيار الحكومة الصومالية، الأمر الذي دعى الباحثين والمفكرين للبحث في ماهيّة فشل الدولة ومحدداتها بل وتبعاتها، التي تفاقمت مخلّفة من ورائها كوارث إنسانية. فظهرت دراستان لعبتا دوراً أساسياً في تشكيل مفهوم الدولة الفاشلة، كانت الدراسة الاولى لـ “جيرالد هيرمان Gerald B. Helman – ستيفن راتنر Steven R. Ratner” عن الدولة الفاشلة ونُشرت في مجلة السياسة الخارجية الامريكية عام 1993، أما الثانية فهي لـ “وليام زارتمان William I. Zartman” عن الدولة المنهارة عام والتي كانت في عام 1995..

أشار كلاً من “راتنر و هيرمان Helman & Ratner” في دراستهما إلى أنّ مفهوم الدولة الفاشلة يمكن أن يُختصر”بتلك الدول التي لا تستطيع أن تلعب دوراً ككيان مستقل.” وضربا المثل بهايتي، يوغوسلافيا، والاتحاد السوفياتي، السودان، ليبيريا، وكمبوديا.

في حين أشار “زارتمان Zartman ” في دراسته حول الدول المنهارة، بأنها “تلك الدول التي لم تعد قادرة على القيام بوظائفها الأساسية” وضرب مثالاً على ذلك بالكونغو في الستينيات من القرن العشرين، وتشاد وغانا وأوغندا في أواخر ثمانينيات القرن نفسه، والصومال وليبيريا وإثيوبيا مع بداية تسعينيات القرن العشرين.

ورأى آخرون أنّ الدولة الفاشلة؛ هي الدولة التي تحكمها الملشيات المسلحة. فيما عبّر بعض الباحثين وقالوا بأنها: تلك الدولة التي تفقد السيطرة على وسائل العنف الخارج عن الإطار القانوني. ومن ثم تكون عاجزة عن تحقيق السلام والاستقرار لشعوبها، وفي فرض السيطرة على أراضيها أو جزء منها، وعليه لا تستطيع ضمان النموّ الإقتصادي، أو أي توزيع عادل للسلع الاجتماعية، وغالباً ما تتميز بانعدام المساواة الإقتصادية والمنافسة العنيفة على الموارد.

إن معظم التعاريف السابقة تتمحور حول قدرة الحكومة على القيام بواجباتها السيادية على ما تملك بأكمل وجه، وأنه كلما ما ضعفت وتفككت وكانت على وشك انهيار حكومي، كلما باتت الدولة أقرب إلى الفشل.

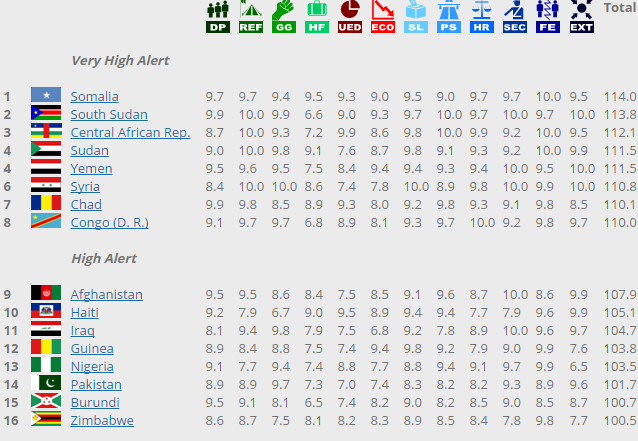

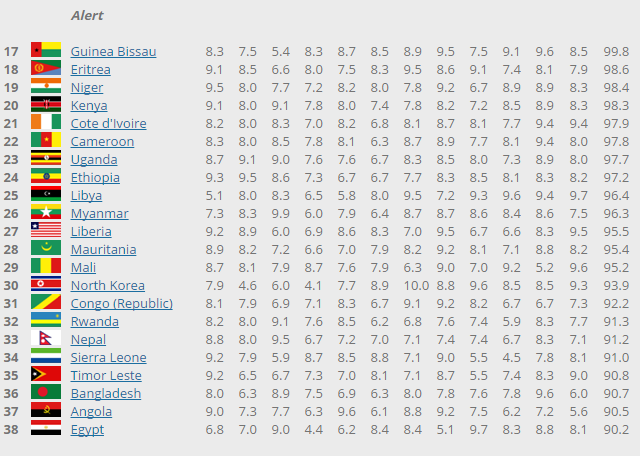

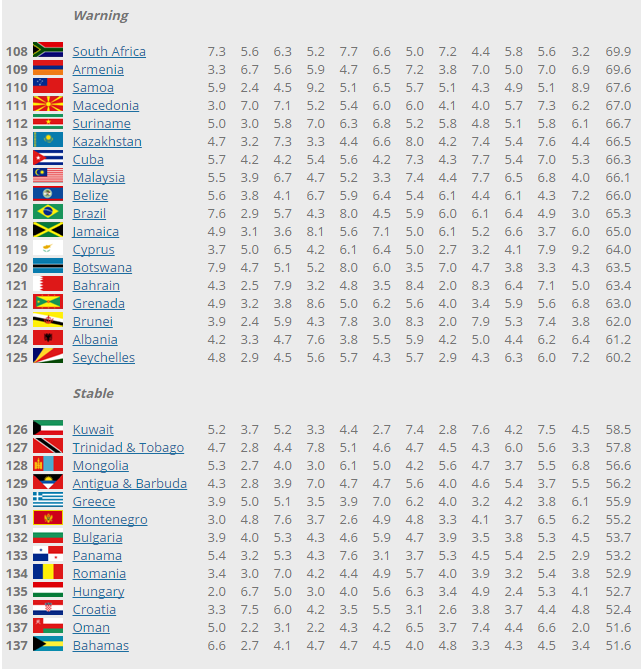

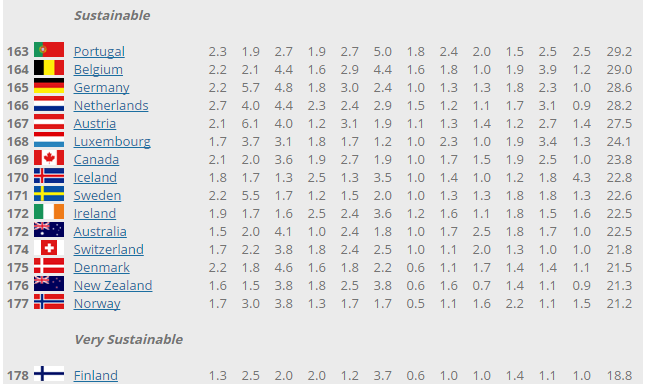

وفي هذا السياق، تبلورت مقاربة كمية رقمية تحت مسمى “مقياس الدول الفاشلة Fragile States Index”، والذي يصدر عنه قائمة بترتيب الدول، حسب درجة إخفاقها، وفقاً لمؤشرات إقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وأمنية، بحيث أصبح هذا المقياس السنوي يحظي باهتمام وسائل الإعلام العالمية، ودوائر صنع القرار في الدول الكبرى، بما يعيد تشكيل الخطاب السياسي، وتوجهات السياسات الدولية بشكل عام فضلاً عن اتجاهات تأثيره في السياسات الدولية.

متى يمكن القول عن الدولة أنها دولة فاشلة؟

منذ عام 2005 بدأ صندوق السلام (Fund For Peace)، بالإشتراك مع مجلة السياسة الخارجية (Foreign Policy)، في إصدار تقارير سنوية حول الدول الفاشلة، وقد حددت منظمة (FFP) Fund For Peace خصائص رئيسية للدول الفاشلة تمثلت بـ:

- فقدان سيطرة الدولة على أراضيها أو جزء منها، أو فقدان إحتكار الإستخدام المشروع للقوة والسلطة داخل أراضيها.

- تآكل السلطة الشرعية، لدرجة العجز عن إتخاذ قرارات موحدة.

- عدم القدرة على توفير الخدمات العامة.

-

- عدم القدرة على التفاعل مع الدول الأخرى كعضو كامل العضوية في المجتمع الدولي.

كما وضع صندوق السلام (Fund For Peace) مجموعة من المعايير وفق آلية علمية تستخدم برامج معقدة ومتطورة تقوم بمسح عشرات الآلاف من المصادر الإخبارية لجمع المعلومات وتحليلها، ومن ثم تأطيرها ضمن 12 مؤشراً فرعياً وهم ( الضغط الديموغرافي، اللاجئين والنازحين، انتشار الظلم، حق السفر والتنقل، الناتج الإقتصادي المتفاوت، الإنحدار الإقتصادي، شرعية الحكم، الخدمات العامة، جهاز الأمن، الفصائل والطوائف المختلفة، التدخل الخارجي)، وتتراوح قيمة كل منها بين (0-10)، وكلما حازت الدولة علامات أعلى كلما تصدرت قائمة تصنيف الدول الفاشلة. وللتسهيل سنقسمهم إلى مؤشرات رئيسية لتوضح في كيفة الحكم على فشل الدولة:

- المؤشرات السياسية: وأهمها يتمحور بمدى درجة شرعية ومصداقية نظام الحكم، تراجع قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة، تعطيل أو تعليق تطبيق حكم القانون وانتشار ممارسات انتهاك حقوق الإنسان، تنامي حالة من ازدواجية المسؤولية الأمنية بحيث تتمتع جهة بسلطة تضاهي سلطة الدولة، وجود حالة من عدم الااستقرار السياسي خاصة على المستوى المؤسساتي، تزايد حدة التدخل الخارجي سواء من جانب دول أو فاعلين من غير الدول.

- المؤشرات الإقتصادية: وأهمها عدم انتظام معدل التنمية الاقتصادية، استمرار تدهور وضع الاقتصاد الوطني بدرجات تدريجية متفاوتة أو حادة، بالإضافة إلى ازدياد معدلات الفساد وانتشار المعاملات العرفية.

-

- المؤشرات الاجتماعية: من ملامحها تصاعد الضغوط الديموجرافية، ويعبر عنه بارتفاع كثافة السكان في الدولة، وانخفاض نصيب الأفراد في المجتمع من الاحتياجات الأساسية، تزايد حركة اللاجئين بشكل كبير إلى خارج الدولة، أو تهجير عدد من السكان في منطقة داخل الدولة بشكل قسري، وجود إرث عدائي لدى أفراد الشعب، انتشار ظاهرة هروب العقول والكفاءات.

وغالبًا ما يأتي فشل الدول على أصعدة متوازية، لا يمكن الإمساك بأيهما السبب وأيهما النتيجة، بمعنى أنه يمكن للفشل على الصعيد الاجتماعي أن يكون مسبباً لفشل على الصعيد الإقتصادي، وعليه تفشل المؤسسات السياسية في تدارك الفشل المترتب على الصعيدين السابقين، لتتصاعد احتمالات تدخل قوى خارجية في الدولة. وقد تبدأ دائرة الفشل بالعكس، بحيث تكون العوامل الخارجية هي نقطة البداية في حلقة الفشل، فإمّا أن تتسبب العوامل الخارجية فيه، أو أن تُعَزِّز عوامل الفشل الكامنة داخل الدولة فتظهر أعراضها الاجتماعية والسياسية والإقتصادية والمؤسساتية، وتعد هذه النظرة نظرة واسعة فضفاضة تتضمن جوانب ومجالات متعددة ومتشابكة مما يضمن الحكم بالفشل على أي دولة، وهو بذلك يصبح لفظًا تحكميًّا غير موضوعي، مما دفع إلى تصميم مؤشرات قابلة للقياس تستطيع تقديم صورة أكثر تفصيلا لحالة الفشل تسمح بالحكم على شكل ودرجة ونمط الفشل الذي تعاني منه كل دولة.

إنّ هذه الخصائص إذا ما تحققت داخل دولة ما يمكن أن يؤدي إلى ظهور اللاجئين وحركة نزوح لا إرادية من السكان، ترغمهم على النزوح أو اللجوء نتيجة التدهور الإقتصادي الحاد. ووفقاً لنظريات الباحث السياسي “ماكس فيبر Max Weber” التي تقول، “من الممكن أن تكون الدولة ناجحة وأن تبتعد عن معيار وخصائص الدولة الفاشلة عن طريق المحافظة على احتكار الإستخدام المشروع للقوة والسلطة داخل أراضيها، دون السماح لجماعات مسلحة أو أمراء الحرب أو أي تنظيم مسلح من السيطرة على أي جزء داخل الأراضي، بحيث أن تبقى الكلمة الفصل والسلطة للدولة وحدها”.

إلا أنّ احتكار الدولة وحدها على القوة والسلطة داخل مناطقها لا يكفي على حسب محددات ومؤشرات صندوق السلام (Fund For Peace)، فتوفير السلع السياسية ،وضمان عدم هجرة العقول وغيره من المحدادات هي أيضاً عامل هام لضمان نجاح الدولة من منظرور صندوق السلام.

نهايةً من الممكن القول أنه ليس هناك إجماع حقيقي حول تعريف “الدولة الفاشلة”، فمنهم من وضَّحَهُ بشرعية الحكم، ومنهم من حدده بقدر احتكار السلطة بيد الدولة وحدها على ما تملك ومنهم من أوعزه بقدرة الدولة على توفير السلع السياسية للمواطنين، فلكل دولة فاشلة طريقتها في الفشل.

إلا أنه يبقى تصنيف صندوق السلام (Fund For Peace)، بالإشتراك مع مجلة السياسة الخارجية (Foreign Policy)هو التصيف الأساس والمعتمد من قبل الباحثين في دراسة الدولة الفاشلة، وذلك لأنه يقدم تقريراً سنوياً عن تصيف تلك الدول وفق معايير مدروسة، كما يفتح أبواب النقاش في قضايا مرتبطة بالظاهرة مثل: لماذا تفشل الدول، وما الذي يجب فعله لإنقاذها، تمهيدًا لإيجاد حلول لها.و لمشاهدة تقرير صندوق السلام (Fund For Peace) عن ترتيب الدول الفاشلة لعام 2015

المصادر:

William Zartman, Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority

صندوق السلام – Fund For Peace

Charles T Call, The Fallacy of the ‘Failed state’, Third world Quarterly

Robert I. Roberg, Foregin Affairs, Failed States in a World of Terror

رنا أبو عمرة، مجلة السياسة الدولية، مأزق الخصوصية وعوامل الإنهيار في مؤشر “الدول الفاشلة”، مجلة السياسة الدولية.

رنا أبو عمرة، مجلة السياسة الدولية، تعثر إنتقالي (أوضاع دول الربيع العربي في ضوء مقياس الدول الفاشلة).

د. إياد العنبر، واسحق يعقوب محمد، مستقبل العراق دراسة في العلاقة بين مؤشرات الدولة الفاشلة ومتغيرات انهيار الدولة، حولية المنتدى المجلد الأول العدد: 19، سنة 2014.

عبد الله حميد الدين،مفهوم الدولة الفاشلة، جريدة الحياة.

صعود وهبوط نموذج الدول الفاشلة.. في نهاية عقد من الإلهاء

على مدار عقد ونصف، منذ منتصف التسعينات وحتى نحو عام 2010، كان خطاب الأمن الوطني السائد في الولايات المتحدة يؤكد على المخاطر التي تمثلها الدول الضعيفة أو الفاشلة.

بقلم / مايكل مازار: أستاذ استراتيجية الأمن القومي في كلية الحرب الوطنية.

كانت تعتبر مرعى للإرهاب والفوضى الإقليمية والجريمة والمرض والكوارث البيئية. ومن أجل التعامل مع جذور مثل هذه المشاكل، وفقا للحجج التي كانت تتردد، وجب على الولايات المتحدة التحرك والمساعدة على تحقيق الاستقرار في الدول المذكورة والانخراط في بناء الدول على نطاق إمبريالي حديث. وقد تحركت الولايات المتحدة، وكانت أبرز مساعيها الحملات الممتدة في أفغانستان والعراق.

بعد عقد من الصراع والجهود التي لم تثمر عن الكثير، بدأ الستار ينسدل على عصر بناء الدول عن طريق التدخل الأميركي. على الرغم من وجود أسباب عملية لهذا التحول – إذ لم تعد الولايات قادرة على تحمل تكاليف مثل هذه المهمات وأنهك الشعب بسببها – إلا أن انحسار خطاب بناء الدول يعكس حقيقة كامنة أكثر عمقا: دائما ما كان الاهتمام بالدول الضعيفة نوعا من الهوس أكثر من كونه عقيدة استراتيجية سليمة. لن يترك انتهاء هذا الخطاب الولايات المتحدة أكثر عزلة وعرضة للخطر، بل سيجعلها متفرغة للتركيز على مهام دورها العالمي الأكثر أهمية.

مولد نموذج فكري

في أعقاب الحرب الباردة، توصل العديد من مخططي ومنفذي استراتيجيات الأمن القومي الأميركية، أثناء دراستهم للبيئة الأمنية التي كانت جيدة بدرجة كبيرة، إلى أن أهم المخاطر تأتي من هشاشة هياكل الدول ونتيجة لذلك أوصوا بأن تجري الولايات المتحدة تغييرات كبيرة في سياساتها الخارجية والدفاعية. دفع هؤلاء إلى أنه في ظل عالم مترابط من الممكن أن تؤثر الفوضى والعنف والظلم في أي مكان على مصالح الولايات المتحدة، وتعد الدول الضعيفة مصنعا لمثل هذه التقلبات. ساعدت الأحداث السابقة في الصومال وهايتي ويوغوسلافيا سابقا على إثارة هذه المخاوف، وبحلول عام 1994، كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تمول فرقة عمل معنية بفشل الدول من أجل دراسة المشكلة.

في عام 1997، أصدرت إدارة كلينتون قرارا رئاسيا رقم 56 تحت اسم «إدارة العمليات الطارئة المعقدة»، والذي بدأ بالتأكيد على أنه «في أعقاب الحرب الباردة، تركز الانتباه على زيادة عدد النزاعات على الأراضي، والصراعات العرقية المسلحة والحروب الأهلية بما يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والعالمي». وهكذا أصبح المحور الجديد الذي سوف تركز عليه الإدارة الأميركية هو التعامل مع مثل هذه المواقف من خلال «عمليات متعددة الأبعاد مكونة من عناصر مثل السياسة والدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والاستخبارات والتنمية الاقتصادية والأمن».

عارض منتقدو الاتجاه الواقعي الخطاب الناشئ، دافعين بأن اندفاع إدارة كلينتون إلى بناء الدول في مناطق هامشية يمثل حماقة استراتيجية. وفي أثناء حملته الرئاسية عام 2000، قدم جورج بوش الابن ذاته كمرشح ذي سياسة خارجية متواضعة، مؤكدا بدرجة ما أن بناء الدول إلهاء خطير. وصرحت مستشارته كونداليزا رايس بأنه لا يجب أن يطلب من القوات الأميركية حراسة الأطفال حتى يصلوا إلى مدارسهم؛ وأشار مرشحه لمنصب نائب الرئيس ديك تشيني إلى أن إدارة بوش سوف تضع حدا لمشاركة الولايات المتحدة في عمليات البلقان؛ وقبل انتخابه بيوم، أعلن بوش بنفسه قائلا: «دعوني أخبركم عما يقلقني أيضا: يقلقني خصم يستخدم كلمتي (بناء الدول) و(الجيش) في جملة واحدة».

ولكن ألقت أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) هذا التردد جانبا، حيث ظهرت المضامين العملية لسياسة «الحرب على الإرهاب» التي تدعو أميركا إلى التدخل. جاء في الصفحة الأولى من استراتيجية الأمن القومي لسنة 2002 تحت إدارة بوش أن «الولايات المتحدة الآن مهددة من الدول المنتصرة بدرجة أقل من الدول الفاشلة. لا تهددنا الأساطيل والجيوش كثيرا كما تهددنا وسائل التكنولوجيا الكارثية التي تقع في يد قلة ساخطة».

الحزب الديمقراطي

ساد الإجماع الجديد على هذا الرأي بين الحزبين. على سبيل المثال كتبت سوزان رايس مسؤولة السياسة الخارجية في الحزب الديمقراطي، في عام 2003 أن بوش كان «حكيما في جذبه الانتباه إلى تهديدات مهمة تستهدف الأمن القومي والتي تشكلها الدول الفاشلة والضعيفة». وفي حين أكد اليمين على الأمن والإرهاب، أضاف اليسار المخاوف الإنسانية. وقفز متخصصو التنمية إلى العربة أيضا، بفضل الدراسات الجديدة التي أبرزت أهمية المؤسسات والحكم الرشيد كشروط لنجاح اقتصادي مستدام. وفي كتاب له نشر عام 2004 تحت عنوان «بناء الدول» كتب عالم السياسة فرنسيس فوكوياما: «يمكن القول إن الدول الضعيفة والفاشلة أصبحت أهم مشكلة أمام النظام العالمي». ونشرت «واشنطن بوست» في افتتاحيتها في العام ذاته أن «الدول الضعيفة يمكن أن تهدد الأمن.. وأبرز مثال على ذلك من خلال توفيرها ملاذا للإرهابيين، وأيضا احتضان المنظمات الإجرامية، وتشجيع مجموعات كبيرة من المهاجرين وعرقلة المساعي العالمية في السيطرة على التهديدات البيئية والأمراض». واختتمت الصحيفة بأن هذه الفرضية «لم تعد تلقى معارضة كبيرة». وبعد ذلك بعام، دفع ستيفن كراسنر مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، وكارلوس باسكول الذي عين في منصب مستحدث كمنسق لإعادة الإعمار والاستقرار، على صفحات هذه المجلة (فورين آفيرز) قائلين: «في العالم الحاضر الذي يتزايد ترابطه، تشكل الدول الضعيفة والفاشلة خطرا محدقا بأمن الولايات المتحدة والعالم. وتعتبر بالفعل من أهم التحديات التي تواجه السياسة الخارجية في العصر الحالي».

من إحدى الزوايا، يمكن أن نرى القلق بشأن الدول الضعيفة كرد فعل على أوضاع فعلية على أرض الواقع. دائما ما كانت المشاكل تتفاقم في المناطق المضطربة في العالم النامي. وفي ظل عدم وجود صراع مع قوة عظمى يتصدر أولويات الأمن القومي الملحة، أصبحت هذه المشاكل أكثر وضوحا وبات من الصعب تجاهلها. من منظور آخر، يمكن اعتبار ذلك مفهوما ثقافيا كلاسيكيا، مفهوما أو بدعة فكرية برزت من خلال الانتشار الاجتماعي ومقالات كبار المفكرين وإثارة اهتمام الصحافة السائدة ومجموعة من المنح المؤسسية ومشروعات المراكز البحثية والموائد المستديرة والمؤتمرات.

ولكن من جهة ثالثة، يمكن اعتبار هذه الفكرة علاجا لمخاوف غير معتادة تواجه واضعي السياسات الأميركية في هذا العصر: ما الذي يمكن فعله مع فائض في القوة الوطنية. دخلت الولايات المتحدة التسعينات وهي تحتل مكانة دولية ذات سيادة ولم تكن هناك تهديدات وشيكة. كان تبني دور أميركي عالمي أصغر بكثير سيتطلب إعادة تقييم أساسية للإجماع السائد في صالح استمرار التفوق، وهو ما لم يكن عدد كبير ممن يعملون في مؤسسة الأمن القومي أو حولها مستعدا لدراسته. وهكذا بدلا من ذلك، عن قصد أو من دون، أنتجت هذه المؤسسة مبررا منطقيا جديدا للتدخل العالمي، والذي يتضمن تطبيق القوة والنفوذ على قضايا كانت ستعتبر في أي وقت آخر ثانوية أو هامشية. ودون وجود منافس قريب (أو منافسين) للردع أو الإنذار بحرب كبرى في الأفق، وجدت واشنطن دعوة إلى سياسة خارجية جديدة: إصلاح الدول الضعيفة أو الفاشلة.

انحسار خطاب استراتيجي

تحظى التحديات العملية التي تواجه مهمات بناء الدول بتقدير واسع. تميل هذه المهام إلى طول الفترة والصعوبة والتكاليف الباهظة، بالإضافة إلى ما يتطلبه النجاح من التزام مفتوح بجهود فوضوية وعنيفة ومربكة، وهو أمر غير مرجح أن يستمر في عصر تقشف الميزانية. ولكن دفع العقد الأخير بتحديات فكرية أيضا للمفهوم ذاته.

على سبيل المثال، تحول التهديد الذي تشكله الدول الضعيفة والهشة إلى أمر أقل إلحاحا وأكثر تعقيدا وتشتتا مما كان يشار إليه في الأصل. ولا تعد قائمة «فورين بوليسي» لمؤشر الدول الفاشلة لعام 2013 على وجه التحديد أجندة بأولويات الأمن القومي؛ من بين أول 20 دولة ضعيفة يفتخر عدد قليل للغاية من الدول (أفغانستان والعراق وباكستان) بأهميتها الجيواستراتيجية، وهي تفعل ذلك بسبب صلتها بالإرهاب, ولكن حتى تهديد الإرهاب لا يرتبط بقوة بالقائمة الحالية للدول الضعيفة: السودان فقط هو الدولة الوحيدة التي تظهر على قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بينما توجد صلات هامشية فقط بين معظم الدول الضعيفة الأخرى والإرهاب على أفضل تقدير.

يمثل غياب إطار تعريفي إشكالية أخرى، إذ لم تكن هناك مجموعة مترابطة من العوامل التي تحدد ماهية الدول الفاشلة: كما ذكر عالم السياسة تشارلز كول في مقال إصلاحي قوي عام 2008، نتج عن هذا المفهوم «تكتل لمعايير متنوعة» عملت على «إلقاء عباءة واحدة على مشاكل متباينة تتطلب حلولا مخصصة لكل منها». وكان لهذا الخطأ المنهجي أن يشوه عمليات بناء الدول على مدار سنوات، حيث فرضت القوى الغربية حلولا عالمية عامة على حالات مختلفة تماما.

لم تقتصر المخاطر المذكورة مطلقا على الدول الضعيفة، وكذلك لم تخفف حملات بناء الدول منها بالضرورة. في الإرهاب على سبيل المثال، ينتمي أكثر الإرهابيين كفاءة إلى الطبقة المتوسطة، وغالبا ما يأتون من دول مثل السعودية وألمانيا وبريطانيا، وليسوا من المواطنين المحرومين في الدول الفاشلة. وتستطيع الجماعات الإرهابية التي تعمل في الدول الضعيفة أن تحول قواعد عملياتها؛ إذا أصبحت أفغانستان أكثر خطورة، يمكن للإرهابيين اقتلاع مجموعاتهم والانتقال إلى الصومال أو اليمن أو حتى أوروبا. نتيجة لذلك لن يجعل «تحقيق الاستقرار» في ثلاثة أو أربعة مصادر للعنف المتطرف الولايات المتحدة آمنة. يمكن أن ينطبق الشيء ذاته على تهديدات مثل المنظمات الإجرامية التي تجد موطنا مريحا في دول مضطربة ولكنها عاملة في آسيا وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية.

كما أشار الباحث ستيوارت باتريك في دراسة أجريت عام 2006 إلى التهديدات التي يزعم أنها تصدر عن الدول الضعيفة: «ما يلفت الانتباه هو قلة الأدلة التجريبية التي تؤيد هذه التأكيدات وتطور السياسات. افترض المحللون وصناع السياسات ببساطة وجود رابط عام بين ضعف الدولة والتهديدات التي تشكلها على الأمن القومي للدول المتقدمة وبدأوا في التوصية بوضع وتنفيذ سياسات لمعالجة ذلك».

وعلى الرغم من أن الترابط والاعتماد المتبادل قد يسببان مخاطر، فإن الخطورة في مثل هذا العالم على الأرجح يمكن أن تأتي من الدول القوية الخاضعة لحكومات جيدة ولكنها تعاني من لوائح معيبة بخلاف الدول الضعيفة التي تعاني من قصور في الحكم. تشكل التقلبات المالية التي يمكنها أن تزعزع أسس قيادة الدول والهجمات الإلكترونية التي قد تزعزع استقرار شبكات الطاقة أو المعلومات مخاطر عاجلة مستمرة أكثر من خطر الإرهاب على سبيل المثال.

أما المشكلة الثالثة، فتكمن في ثقة وضعت في غير موضعها بشأن جدوى مهمة بناء الدول. قدم العقد الأخير تذكرة ممتدة ومأساوية لحقيقة أن بناء الدول الإجباري لا يمكن أن تقوم به أطراف خارجية بأي طريقة مستدامة وحقيقية. عندما لا يتكيف أي نظام اجتماعي كما ينبغي مع النظام العالمي – عندما تكون المؤسسات الحاكمة ضعيفة أو مشخصنة أو ناهبة؛ ويتفشى الإرهاب؛ ويظهر غياب سلطة القانون – لا توجد طرق مؤكدة لتحقيق تغيير اجتماعي وسياسي واقتصادي سريع نسبيا.

كتب عالم السياسة الأسترالي مايكل ويزلي في مقال رائع عام 2008 أن ضعف الدولة مشكلة سياسية في الأساس، ولكن أحيانا ما يعتبر بناء الدولة ممارسة غير سياسية ويجري تنفيذه بناء على ذلك. وأضاف قائلا: «ثبت عدم واقعية نوايا البقاء بعيدا عن السياسة أثناء التركيز على إصلاحات تكنوقراط. وحتى المهام التي تبدو معنية بمهام التكنوقراط تواجه المديرين الدوليين بقرارات سياسية بالضرورة: مثل طبيعة الانتخابات وأساسها؛ أي مجموعات ضغط يمكن التشاور معها؛ إعادة الاندماج أو الفصل الواقعي للمجتمعات العرقية؛ المناهج الدراسية؛ درجات الملكية العامة للمشروعات؛ مكانة المرأة؛ وغيرها. بغض النظر عن النوايا تجاه التكنوقراط، فإن بعثات بناء الدول ستجد ذاتها حتما مشاركة في صراعات محلية».

وفي محاولة فرض التغيير على حكومات وشعوب عنيدة، تعرقل التدخلات الخارجية الدوافع الداخلية للإصلاح. تحتاج القوى الخارجية إلى التعاون من عملائها المحليين أكثر مما يحتاجون إلى رعايتها. والنتيجة هي تناقض متبادل يعيق عملية الإصلاح. وتوضح قصص النجاح من كوريا الجنوبية إلى تشيلي كيف يجب أن تخوض الدول ذاتها مسار تحول الدولة من الضعف إلى القوة، بالتدريج وفي خطوات متقطعة، وفي أغلب الأحيان تحت سيطرة قيادة قوية وحاسمة من مخططي الحكم الطموحين. إنها عملية أصلية على مستوى الشعب يجب أن تحترم الأطر الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والدينية الفريدة في كل دولة. وعلى الرغم من إمكانية تشجيعها وحتى تصميمها باعتدال عن طريق المساهمات والضغوط الخارجية فإنه من غير الممكن فرضها.

تكمن المشكلة الرابعة في الاهتمام ببناء الدول في تشويه إدراك الولايات المتحدة لهدفها ودورها المحوري في السياسة العالمية. منذ الحرب العالمية الثانية، عملت الولايات المتحدة بقوة من أجل ضمان استقرار النظام العالمي. وقامت بذلك من خلال جمع التحالفات العسكرية من أجل حماية أصدقائها وردع أعدائها، والمساعدة على إنشاء بنية عالمية للتجارة والتمويل، والحفاظ على النقاط المشتركة عالميا. ساعدت هذه التصرفات على دعم نظام تبعية متبادلة بين دول ترى أن مصالحها السائدة تتحقق بالاستقرار وليس الصراع.

إذا كان الانقسام والتطرف في المجتمع الباكستاني سيعرض السيطرة على السلاح النووي للخطر، سوف يوصي البعض بالعودة إلى سياسة بناء الدولة التدخلية يتطلب حسن أداء هذا الدور اهتماما مستمرا على جميع مستويات الحكومة، من أجل تغذية علاقات ضرورية لإدارة الأزمة والمساعي الدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف من شتى الأنواع. وبالفعل، أصبح الخطر الرئيس في النظام العالمي اليوم هو خطر تفتت النظام إلى فوضى جيواستراتيجية، لأسباب متعددة من منافسات وانعدام الثقة. تشير التجربة الأميركية منذ التسعينات، والدليل المتنامي في شمال شرقي آسيا إلى أنه إذا تحول عصر ما بعد الحرب الباردة المستقر نسبيا إلى منافسات بين الدول، فلن يكون ذلك نتيجة لوجود دول ضعيفة بل بسبب تصاعد الطموحات الإقليمية ومرارة الذكريات التاريخية، وازدهار النزعات القومية بين دول تتزايد بينها المنافسة. لذلك أصبح دور الولايات المتحدة في مكافحة الاتجاهات الواسعة من تحلل النظام مهما للغاية. تقف الولايات المتحدة في محور عدد من التحالفات والشبكات الأساسية، وتعتبر القيادة والقوة الجاذبة لعديد من المساعي الدبلوماسية العالمية، وتساعد مكانتها العسكرية المتفوقة على استبعاد التفكير في حدوث اعتداءات في مناطق عديدة.

جذب الاهتمام بالدول الضعيفة الانتباه بعيدا عن مثل هذه المهام وجعل من الأرجح عودة التهديدات التقليدية إلى الظهور. ألحق التركيز على حربين كانتا تبدوان بلا نهاية، وعدد آخر من «عمليات تحقيق الاستقرار» المحتملة، الضرر بالدور العالمي الأميركي، وأضعف الإبداع الدبلوماسي الأميركي، وصرف انتباه المسؤولين الأميركيين عن التعامل الملائم مع التغييرات التي تجري على الساحة العالمية.

عندما نقرأ مذكرات مسؤولي إدارة بوش، بدأت عشرات القضايا الرئيسة بخلاف أفغانستان والعراق و«الحرب على الإرهاب» تبدو وكأنها ضجيج يأتي في الخلفية. يبدو أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أمضوا وقتا أطول بكثير بين عامي 2003 و2011 في إدارة الفوضى الانقسامية في السياسة العراقية مثلا بدلا من الاهتمام بعلاقات مع قوى عالمية عظمى. نتيجة لذلك، لم يجد كبار المسؤولين الأميركيين وقتا كبيرا لرعاية قادة القوى الإقليمية الناشئة من البرازيل إلى الهند إلى تركيا. وفي بعض الأحيان، قوضت التصرفات أو المطالب الأميركية في مغامرات بناء الدول بطريقة مباشرة علاقات أخرى أو مبادرات دبلوماسية مهمة، مثلما حدث عندما واجهت الولايات المتحدة رد الفعل السياسي العالمي على حرب العراق.

تعكس مثل هذه المقايضات السمة المميزة لعصر بناء الدول: أصبحت القضايا الثانوية هي السائدة. حتى نكون منصفين، رجع ذلك إلى حد ما إلى خطأ العولمة؛ تدفع التغطية الإعلامية المستمرة على مدار الوقت بالمشاكل التي تقع في مناطق بعيدة إلى الأجندات اليومية للقادة الوطنيين. بالإضافة إلى صورة الولايات المتحدة كدولة لا غنى عنها، خلق هذا الوعي الفضولي ضغطا سياسيا من أجل التحرك في قضايا ذات أهمية محدودة بالنسبة للمصالح الأميركية الأساسية. ولكن المشكلة على وجه التحديد هي أن: تصورات الولايات المتحدة للتهديدات العالمية ولمسؤولية البلاد في معالجتها أصبحت مشوهة للغاية وربما على الدوام. لا ينتهي مخزون القوى العظمى من الاهتمامات الاستراتيجية. وقد أصبحت الولايات المتحدة متعثرة على الجانب الجيوسياسي، وفيما يبدو أنها غير مهتمة بالمبادرات الاستراتيجية الكبرى أو تغيير الدبلوماسية، حيث ينتقل الاهتمام باستمرار من أزمة إلى أخرى.

وتنبع مشكلة خامسة من المشكلة الرابعة. من أجل تأدية دورها العالمي في تحقيق الاستقرار، تحتاج الولايات المتحدة إلى قوات مسلحة ذات تخطيط وتدريب وتسليح مناسب؛ أي قوات لديها حضور عالمي ويمكنها الانتشار في حالات الصراع الطارئة القصوى، وتسمح بشن هجمات طويلة المدى واستخدام إمكانيات الردع، وبناء ودعم قدرات الشركاء المحليين. ولكن حولت مهمة بناء الدول مسار العمليات والتدريبات والتجهيزات والصورة الذاتية للجيش الأميركي على نحو ينتقص من هذه المهام.

أمضت معظم قوات الجيش الأميركي عقدا كاملا في التركيز على بناء الدول ومكافحة الإرهاب، وخاصة في التدريبات والعقيدة، مما أدى إلى إهمال جزئي لمهمات أكثر تقليدية. جرى تخصيص استثمارات هائلة من أجل معدات تتعلق بمكافحة الإرهاب، مثل العربات المدرعة المقاومة للألغام والكمائن من أجل حماية القوات الأميركية من عبوات ناسفة بدائية الصنع. كانت نتيجة هذه الاختيارات إضعاف قدرة الجيش الأميركي على العمل بأسلوب يتسم بمزيد من الجيواستراتيجية، وفي نهاية المطاف أثرت على قدرته على تأدية أدوار أهم. وفيما بين المطالبة بسرعة إيقاع العمليات ومتطلبات إعادة التجهيز بين عمليات الانتشار، والتحول في التدريب إلى التأكيد على مكافحة الإرهاب، فقد الجيش الأميركي، وخاصة قواته البرية معظم كفاءته في عمليات قتالية متعددة الأطياف. وببساطة، لو لم يحدث التحول إلى بناء الدول على الإطلاق، لكان مركز الجيش الأميركي أفضل بكثير، أفضل تنظيما لتأدية أهم الأدوار التي تضطلع بها القوة الأميركية، وأحسن تدريبا على مهامه التقليدية، وأنسب تجهيزا في ظل فترة جديدة من التقشف.

نموذج بديل

لا يعني أي مما سبق أن الاهتمام بالمشكلات التي تمثلها الدول الضعيفة أو الفاشلة يمكن أو يجب أن يختفي تماما من جداول أعمال السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة. سوف تظل مكافحة الإرهاب والمهام المرتبطة بها مهمة بالتأكيد؛ وفي الشرق الأوسط الكبير – بما في ذلك أفغانستان بعد عام 2014 – قد تسبب الاضطرابات الداخلية تأثيرات خارجية تتطلب ردا من واشنطن. تساهم المؤسسات المحلية الفعالة في تحقيق الاستقرار والنمو، ويجب على الولايات المتحدة أن تفعل ما في وسعها لرعايتها إذا أمكن. من المرجح أن يتجلى الاختلاف في الأولوية التي تحددها واشنطن لهذه المساعي. على سبيل المثال، أقرت إرشادات الدفاع الاستراتيجي في يناير (كانون الثاني) عام 2012 بأن «القوات الأميركية لم يعد في مقدورها إجراء عمليات تحقيق استقرار ممتدة وعلى نطاق واسع» وأعلنت عن عزم بالسعي إلى «وسائل مبتكرة ومنخفضة التكلفة وذات بصمة ضئيلة» لتحقيق الأهداف. صرح نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال جيمس «ساندي» وينفيلد مؤخرا: «لا أعرف ببساطة مصدر تهديدات للمصالح الأمنية للبلاد يستدعي أن نشن حملة كبرى وموسعة لمكافحة الإرهاب في المستقبل».

من المرجح في المستقبل أن تعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل على استعراض القوة وبشكل أكبر على الاستعداد الداخلي، لاستبدال حماية الذات الدفاعية بالحماس الملح للتحول الحضاري. يبدو الأمر معقولا تماما، لأن أنسب إجابة على المخاطر المتأصلة في عصر الترابط العالمي والاضطرابات هي المرونة المحلية: من خلال إقامة شبكات قوية وغزيرة معنية بالمعلومات والطاقة، والتركيز على الاكتفاء الذاتي المحلي أو الإقليمي للحد من الآثار المتداعية للصدمات النظامية، وتحسين الاستجابة للطوارئ الداخلية وقدرات الأمن الإلكتروني، والاستثمار بما يكفي في معالجات شاملة، وما إلى ذلك. تأتي على نفس القدر من الأهمية العقلية المرنة، التي تعامل الاضطرابات كأمر لا مفر منه بدلا من كونها مسببة للكوارث، وتقاوم الرغبة في المبالغة في رد الفعل. في هذا الصدد، يجب أن يؤخذ رد الفعل العالمي للزيادة الأخيرة في جرائم القرصنة – الذي يرجع إلى حد ما إلى سوء الحكم في دول أفريقية – كنموذج: لم ترسل بعثات لبناء الدولة، ولكن تسليح وحماية السفن المعرضة للخطر.

عندما تتدخل الولايات المتحدة للتعامل مع الدول الضعيفة، ينبغي عليها أن تعتمد على التقدم التدريجي من خلال علاقات استشارية ومساعدات صبورة وطويلة الأجل تعتمد على أنشطة مثل المساعدات الاقتصادية المباشرة المصممة وفقا للاحتياجات المحلية؛ والتدريب، وعمليات التبادل، وغيرها من برامج تنمية القدرات البشرية؛ والعلاقات العسكرية العسكرية، وسياسات التجارة والاستثمار، وغيرها. ينبغي أن تكون كلمات السر هي الصبر والتدرج والحلول المخصصة: تعزيز الحوكمة الفعالة من خلال مجموعة متنوعة من النماذج المتناغمة مع الأنماط والاحتياجات المحلية، بوسائل استشارية وداعمة.

في حين تستمر الدول الضعيفة في تشكيل تهديدات محددة، مثل الإرهاب، فإن الولايات المتحدة لديها مجموعة كبيرة من الأدوات المتاحة للحد من هذه التهديدات. على سبيل المثال، يمكنها أن تعيد مكافحة الإرهاب إلى مكانها المناسب كمهمة إنفاذ القانون وتستمر في العمل بشكل وثيق مع هيئات إنفاذ القانون الأجنبية. يمكنها أن تساعد على تدريب وتطوير هذه الهيئات، وكذلك الجيوش المحلية، لتقود المعركة. وإذا لزم الأمر، يمكنها استخدام أدوات القسر المستهدفة – العمل الاستخباراتي التقليدي والعمليات السرية والغارات التي تشنها قوات العمليات الخاصة، مع عمليات انتقائية تفوق كثيرا ما هي عليه اليوم، وتوجيه الضربات عن بعد – للتعامل مع تهديدات خاصة بطريقة مثالية بالتنسيق مع جيوش الحلفاء المحليين.

سيؤكد البعض أن المسؤولين الأميركيين لا يستطيعون استبعاد حملات بناء الدول لأن الأحداث قد تضعها مرة أخرى على جدول الأعمال. إذا فكرت «القاعدة» في شن هجوم كان مخططا في معاقل طالبان المستعادة في أفغانستان ما بعد 2014، أو إذا كان الانقسام والتطرف في المجتمع الباكستاني سيعرض السيطرة على السلاح النووي للخطر، سوف يوصي البعض بالعودة إلى سياسة بناء الدولة التدخلية. ولكن بعد تجارب الولايات المتحدة الأخيرة، يمكن الشك في أن تجد مثل هذه الدعوات من يرددها.

تتلاشى دائما فكرة القيام بمهمة إمبريالية جديدة لتقوية الدول الضعيفة وتحقيق استقرار المجتمعات الفوضوية أمام الأدوار العالمية بالغة الأهمية للولايات المتحدة والآليات الحقيقية للتغيير الاجتماعي. ما زال هناك عمل ينبغي القيام به في هذه الحالات، ولكن بطرق أكثر حصافة وحكمة. سوف يجعل الانتقال من مهمة التحول الحضاري بدوره من الممكن تنفيذ استراتيجية أمن قومي أكثر استدامة وفاعلية، مما يسمح للولايات المتحدة بإعادة اهتمامها الكامل بالأدوار والمهمات التي تعتني بشكل كبير بالسلام والأمن طويل الأجل. وفي مفارقة، ستكون إحدى فوائد هذا التغيير هي السماح بتنمية المؤسسات المحلية فعليا، بما يناسبها من وسائل وسرعة. الأهم من ذلك كله، سوف تعكس العقلية الجديدة مواجهة بسيطة للواقع بعد عقد من الإلهاء.